Fue comparada con Génova, con Sicilia, con Barcelona, con París, con Pekín, con Moscú, con San Petersburgo, con Varsovia, con la Atenas del Siglo de Oro, con Cartago, con el estado de Sinaloa, con Medellín, con Montevideo y es probable que la lista continúe. Cada observador la asoció con el lugar que conocía o del que provenía, encontró algo familiar en esa “ciudad extraña y sin igual en el mundo” como la describió un periodista de principios del siglo XX, y así Rosario fue vista de manera muy diversa a través de su historia. Pero en el transcurso del tiempo hay una marca que se impone por encima del resto y retorna con el interés actual por el pasado: es la Chicago argentina.

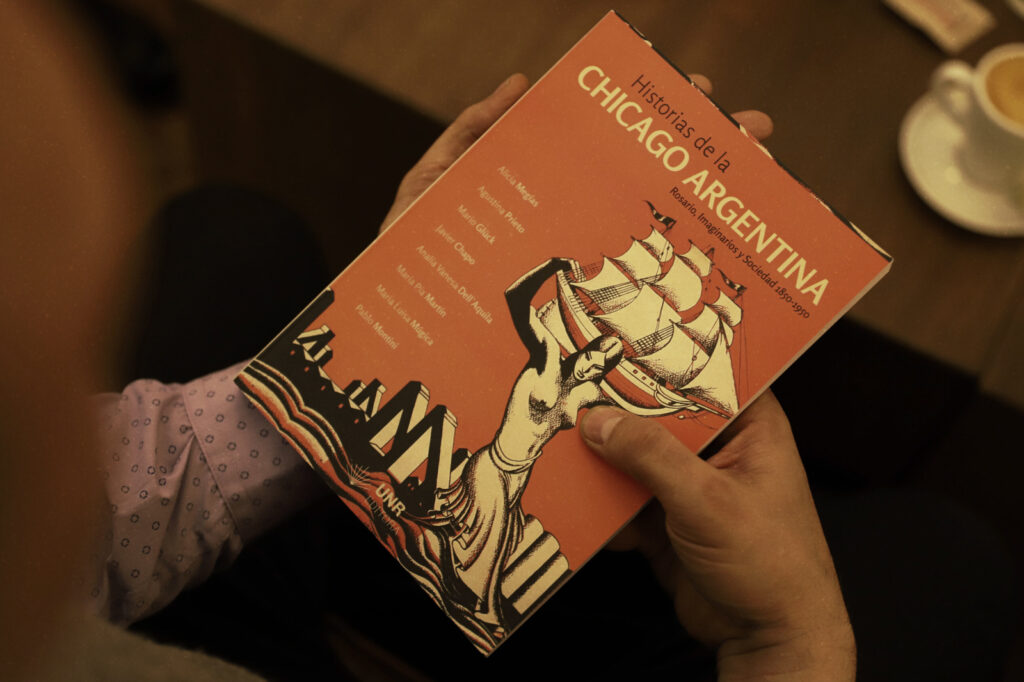

El apodo se instaló en la segunda mitad del siglo XIX. En 1852 Rosario fue reconocida como ciudad y desde entonces La Chicago argentina explica un aspecto de su desarrollo. Pero no se trata de una esencia inalterable: “El concepto se resignifica con el tiempo. Primero se explica por el crecimiento demográfico, después por la mafia, después por la prostitución y Pichincha y últimamente por una asociación entre la Bolsa de Chicago y el mercado cerealero local”, afirma la historiadora Alicia Megías.

Con el sentido cambia la valoración, ya que la Chicago argentina pasó de nombrar el progreso económico a señalar la violencia y la criminalidad organizada; pero el pasaje sugiere que ambos aspectos no conforman mundos separados. Como destaca el criminólogo Enrique Font “los vínculos entre la ilegalidad y el poder son muy característicos de la ciudad, desde que hubo un puerto que constituyó una tradición de contrabando”.

En 1906, el periodista Mario Lorenzo escribió en el diario anarquista La Protesta que la particularidad de Rosario “consiste en las rápidas transformaciones y continuos cambios que experimenta en corto lapso de tiempo”; y a la vez “teniendo un aspecto propio y característico, se parece a ciudades distintas”. Desde el pasado hasta el presente tantas comparaciones con otras ciudades y regiones dejan sin respuesta definitiva la pregunta por la identidad de Rosario, y en ese marco la Chicago argentina es la versión más citada.

En un artículo publicado en el libro Rastrear memorias: Rosario, historia y representaciones sociales (1850/1950), la historiadora Agustina Prieto reconstruye el itinerario original. En 1865 una nota de El Cosmopolita encuentra en el obrador del Ferrocarril Central Argentino “todo el aspecto de esas maravillosas comarcas donde, como Chicago en Illinois, el desierto se ha cambiado como por encanto en un par de años, en puntos de asombrosa civilización”; el 9 de junio de 1870 el periodista uruguayo Héctor Varela consagra el término en el diario La Inmigración: la ciudad emergente era “la Chicago Argentina” porque ninguna de las ciudades argentinas presentaba “el fenómeno de un rápido desarrollo e incremento, diremos mejor, de levantarse casi de la nada, y llegar a la altura que ha alcanzado el Rosario en tan poco tiempo”.

Un año antes, el Primer Censo de la República Argentina registró 23.169 habitantes en Rosario, la cuarta parte extranjeros. El desarrollo económico impulsaba ambiciones políticas: el 1° de julio de 1867 el diputado Manuel Quintana había presentado un proyecto para llevar a Rosario la Capital de la República y José Hernández exaltó la iniciativa para neutralizar “el poder de Buenos Aires” y proponer “la única solución conveniente que puede darse a las grandes cuestiones políticas y administrativas que nos han agitado y dividido hasta hoy”. Pero solo quedó el nombre para el decano de la prensa argentina, que recuerda cada día ese sueño frustrado.

La comparación con Chicago no se sostenía en términos cuantitativos, la ciudad estadounidense superó el millón de habitantes en 1890. Era también una estrategia de comunicación de los redactores de El Cosmopolita y La Inmigración. “Publicistas de un orden fundado en la libre circulación de ideas, individuos, bienes y capitales, los diaristas que eligieron titular sus periódicos con nombres tan representativos de ese proyecto, deben haber pensado que Chicago y Rosario ilustraban su propia representación del mundo que se estaba forjando al calor de la expansión capitalista”, escribe Agustina Prieto.

Noticias de ayer

En un estudio publicado en el libro Las batallas por la identidad. Visiones de Rosario, Alicia Megías analiza testimonios de viajeros del siglo XIX. Los visitantes hicieron observaciones críticas, y consolidaron otro mote: la ciudad fenicia. “Pero eso no fue sentido como un insulto —afirma la historiadora—. Al contrario, los dirigentes rosarinos lo tomaron como un argumento publicitario del progreso. El comercio era la actividad principal, no había industria. Por eso invirtieron la carga negativa de la valoración y se reconocieron como comerciantes por excelencia”.

La ciudad de negocios actual podría tener un antecedente en aquella etapa histórica. La dimensión del comercio se proyectó también en la cantidad de procesos por injurias, una de las principales preocupaciones de la Justicia de Rosario entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las difamaciones y calumnias afectaban “el capital honorífico, uno de los pilares donde se sustentaba el crédito comercial y la clientela”, según expone la historiadora Analía Vanesa Dell’Aquila en el libro Historias de la Chicago argentina. Rosario, imaginarios y sociedad 1850-1950.

La escala era diferente, pero la comparación tenía razones, dice Enrique Font: “Rosario y Chicago son ciudades cuya población crece de manera significativa en poco tiempo y cuya expansión está atravesada por corrientes migratorias. Otro punto en común, que tal vez explique el parecido en términos de crimen, es que son los puertos internos, no marítimos, de zonas núcleo, con generación de riqueza muy rápida. Y un dato más, si Chicago se constituye en estereotipo del crimen a principios del siglo XX es también porque su universidad produce las primeras explicaciones sociológicas del delito”.

La criminalidad que expresó la Chicago argentina no conformó un aspecto oculto en la vida de la ciudad. Las propias fuerzas del progreso contribuyeron a su creación: en las normativas que siguieron al Reglamento de Policía de 1860, la construcción del criminal “operó como imagen moral en espejo para la sociedad deseada”, dice Dell’Aquila. Los planes de la ciudad también incluían a parte de la población, precisamente como objeto de vigilancia y control en salvaguarda de los bienes, la propiedad privada y también el honor masculino, ya que se llevaron adelante juicios contra mujeres por infidelidad a sus esposos.

En 1860 hubo 17 homicidios en el departamento Rosario y en la década siguiente los casos aumentaron y produjeron picos en 1872 y entre 1875 y 1876. Los diarios se habían limitado hasta ese momento a publicar estadísticas del Juzgado del Crimen y notas breves sobre el movimiento de presos en la cárcel, pero el incremento de los crímenes llevó a desarrollar una sección específica: la crónica policial o “noticias de policía”.

El asesinato del jefe político de Rosario, Floduardo Grandoli, perpetrado por un oficial de la comisaría de Pesquisas el 6 de diciembre de 1897, fue un titular de primera plana y un síntoma del giro en la Chicago argentina. Juan Álvarez describe en su canónica Historia de Rosario un cuadro de inquietud general: “La sobreexcitación va en aumento. Todas las mañanas, noticias de haber ocurrido el día anterior peleas y homicidios”. Rosario acredita un nuevo título en la prensa nacional, donde es llamada “la ciudad de los crímenes”.

En 1902 el presidente Julio A. Roca puso la piedra fundamental del puerto de Rosario y alguien desde el público le arrojó un piedrazo. Algo no andaba bien. La prensa local mantuvo silencio sobre el episodio, difundido por la revista Caras y Caretas en Buenos Aires, y reverdeció la comparación original: “esta Chicago argentina”, escribió Víctor Pesenti, “debe asombrar a los observadores de la producción, del comercio y de cultura de toda esta provincia”; “La Chicago argentina —como se llama al Rosario de Santa Fe— se desenvuelve gigantescamente al impulso de sus grandes energías, de sus músculos de hierro, del espíritu progresista de sus habitantes”, dijo una crónica de Rosario Industrial del 25 de junio de 1909.

Mario Lorenzo había explicitado el cambio de sentido de la Chicago argentina en el artículo publicado en La Protesta: Rosario y Chicago, advirtió, se parecían por su progreso pero también por sus “páginas negras”, que para el caso local incluían los usos de la policía en la represión del anarquismo, el asesinato del obrero Cosme Budislavich y los asaltos a sindicatos.

“Los periódicos traen todavía espeluznantes folletines, y por las mañanas obtiene éxito anunciar a pleno pulmón de canillitas ¡La Capital! ¡Con el horrible crimen sangriento de ayer!”, escribió Juan Álvarez. Rosario fue llamada también “la ciudad de los burdeles”; según una anécdota que contaba el periodista Raúl Gardelli, también en 1909 el escritor español Vicente Blasco Ibáñez visitó la ciudad y lo primero que pidió al llegar fue que lo llevaran a Pichincha.

De Galiffi a Alvarado

“Nunca como hoy Rosario merece ser llamada la Chicago argentina: tiene sus bandas todopoderosas, sus policías impotentes para destruirlas y sus periodistas heroicos y mártires.” Así informó el diario Crítica el asesinato de su corresponsal en Rosario, Silvio Alzogaray, el 8 de octubre de 1932. El crimen quedó impune, pero en la investigación surgió evidencia de que fue encargado por Juan Galiffi, alias Chicho Grande, después de verse retratado como mafioso en un artículo.

La figura de Galiffi, analiza la historiadora Lila Caimari en Apenas un delincuente, fue modelada sobre la de Al Capone, “que presidía sobre el imaginario gangsteril”. En 1930 la Comisión contra el crimen de Chicago identificó a Capone como “enemigo público”; esta categoría fue difundida en todo el mundo por la película homónima de William Wellmann estrenada el año siguiente y por Scarface (Howard Hawks, 1932).

El periodismo adoptó el concepto de “enemigo público” y Galiffi (1890-1943) fue el primero en recibir ese título en la Argentina. La comparación con Capone tenía sentido: ambos exponían el trasplante de prácticas mafiosas desde Sicilia al nuevo mundo. Chicho Grande pasó de ser un pobre campesino a convertirse en exitoso hombre de negocios y hasta que fue vinculado con crímenes, secuestros y extorsiones no desentonó con los comerciantes rosarinos cuya fortuna era o parecía el producto del propio esfuerzo.

“En el presente encontramos continuidades en términos de cómo se construye la ciudad —afirma Enrique Font—. Los ciclos económicos de la historia contemporánea golpean con dureza a la ciudad, y la gente se las tiene que arreglar. En ese marco se produce la explosión de los mercados de cocaína desde los años 90 en adelante. Los vínculos entre la ilegalidad y el poder requieren naturalizar ilegalidades como parte de la vida cotidiana: contrabandear, evadir impuestos, traficar soja en negro”.

El auge de las economías delictivas y la violencia urbana hizo que Rosario fuera parangonada con ciudades de México y Colombia, pero las asociaciones no resultaron convincentes: la ciudad no registraba la cantidad de homicidios de Medellín y los jefes de bandas criminales tampoco tenían la estatura de los que comandaban carteles de la droga. “Los intentos fueron buscar aquellas ciudades o regiones que aparecían más fuertes en el imaginario por anclaje material pero también por representación en las ficciones. La potencia del vínculo con Chicago pareció caer, pero es tan fuerte la impronta original que todavía resiste porque siguen sucediendo cosas particularmente graves”, analiza Font.

Salvando las distancias, los actores de la Chicago argentina exponen estrategias comunes en distintos capítulos de la historia. Así como Galiffi cultivó sus relaciones con policías y con dirigentes políticos —que le permitieron por ejemplo obtener la ciudadanía argentina cuando no estaba en condiciones por tener antecedentes delictivos—, Esteban Alvarado afirmó ante los jueces que lo condenaron en 2022: “no soy tonto, no me puedo tirar nunca contra el poder”.

Autor