Una pesadilla recorre la historia de Rosario y sobre todo la historia reciente: el desarrollo de actividades criminales y las organizaciones mafiosas instaladas en la ciudad. Rechazada, desconocida, negada como parte de la ciudad, esa pesadilla retorna una y otra vez y se consolida como un signo de identidad, como aquello que distingue a Rosario urbi et orbi.

El aumento de la violencia y el desarrollo del mercado de las drogas en el último cuarto de siglo planteó una pregunta, repetida muchas veces: ¿Por qué sucedió en Rosario? ¿Por qué no en otra ciudad o región del país? Los factores se multiplican: la mayor cantidad de droga disponible con el nuevo siglo y las mayores posibilidades para el transporte y la producción; la atomización de la corrupción policial; la proliferación de armas, otro mercado negro; la ubicación geográfica de la ciudad como lugar de paso para el narcotráfico; la defección de la política; la ineficacia del sistema penal. Pero el interrogante sigue abierto, quizá porque todavía no contempla otro aspecto: el crecimiento de la desigualdad social y el aumento de la pobreza y la indigencia en Rosario, por lo menos desde la crisis de 2001 hasta el primer semestre de 2024 cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró que 632.212 personas estaban bajo la línea de pobreza y otras 245.946 personas subsistían en condiciones de indigencia en Rosario.

¿Por qué en Rosario? Se asocia además a otra pregunta en la mirada de investigadores: ¿Qué relación existe entre la criminalidad del presente y la del pasado, aquella que hace un siglo forjó la Chicago argentina, como se llamó al doblez de la prosperidad económica impulsada por el puerto y la producción agropecuaria? Este interrogante abre un nuevo abanico de cuestiones y hace visibles diferencias históricas muy gruesas: el tipo de negocios ilegales y su escala; la diversa inserción del delito en la vida cotidiana de la sociedad; la procedencia de los llamados mafiosos. Podría decirse que la continuidad no está tanto en las formas del crimen como en los intentos por desplazarlo del centro de la atención pública y mantenerlo oculto detrás de imágenes más reconfortantes para las clases dirigentes.

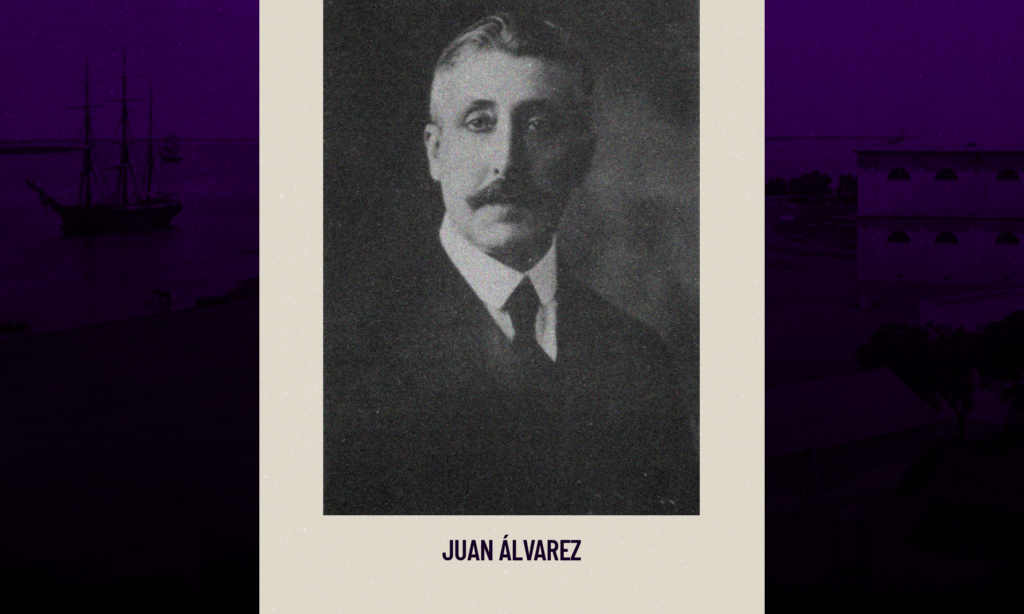

Juan Álvarez, el historiador canónico de Rosario, el constructor del mito de la ciudad que fue hija de su propio esfuerzo, no desconoció ese lado oscuro. En su Historia de Rosario puede leerse que el desarrollo de la criminalidad forma parte de la historia local desde sus orígenes en el siglo XIX, cuando Rosario, dice, fue llamada “la ciudad de los crímenes”. Bajo ese apodo “desdoroso”, el delito no se configuró como una expresión marginal sino como parte del progreso y del desarrollo económico. El asesinato de Floduardo Grandoli, en 1897, inscribió un hito significativo: el maridaje del crimen, la policía (el autor fue un agente policial), la política (Grandoli había sido intendente entre 1893 y 1895) y la falta de justicia (el caso quedó impune).

Pero la lección de Álvarez parece desoída, aunque su libro acaba de ser reeditado por la Editorial Municipal de Rosario. La actual distinción entre la gente buena y la gente mala, recurrente en el discurso político, amenaza con convertirse en otro intento por barrer bajo la alfombra algo que incomoda y de crear la ilusión de que la realidad se compone de blanco y negro. Justo cuando se celebran 300 años de la primera formación de un vecindario, sería interesante pensar en cambio qué dice de la ciudad de Rosario la continuidad histórica de la criminalidad organizada. Y observar cómo la pretensión de negar los claroscuros, las interrelaciones entre unos y otros, el lugar prominente de la trama criminal, contribuye a su persistencia.

La distinción actual entre buenos y malos se reformula además como otro argumento del discurso punitivista y reproduce la violencia que afirma combatir. En este orden de ideas los otros, los que no son “argentinos de bien” ni forman parte de “la gente buena”, básicamente no tienen derechos. O lo único que se merecen es la cárcel, y una cárcel que endurezca al máximo las formas del castigo.

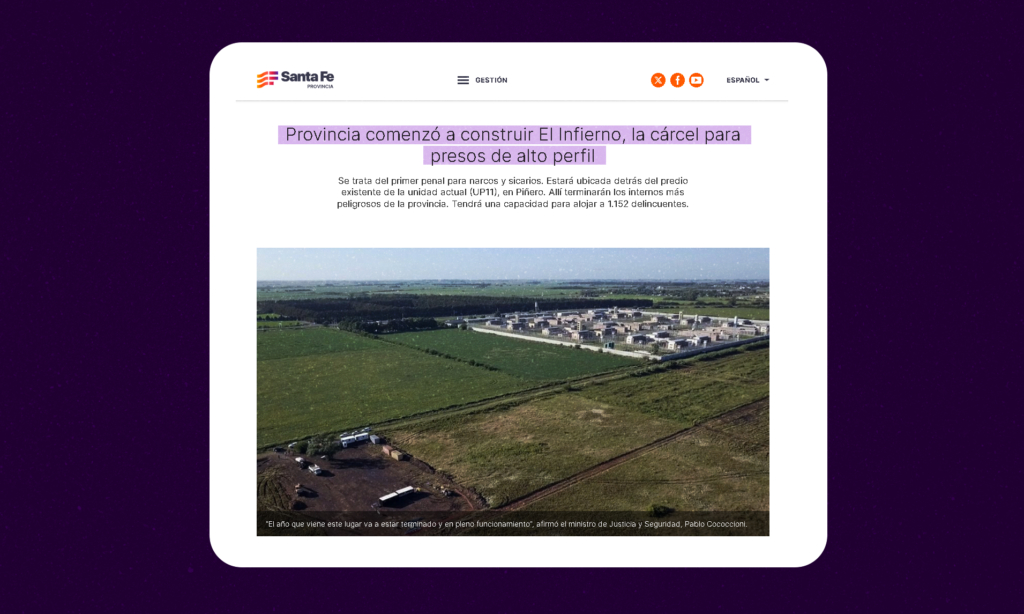

El proyecto de la cárcel destinada a presos de alto perfil, cuya construcción ya comenzó en Piñero y que sería inaugurada en 2026, expresa esa idea rectora en su nombre: el Infierno. La pérdida de la libertad ya no parece suficiente castigo para el responsable de un delito; ahora se trataría también de restringir al mínimo el contacto con sus familiares y de impedirle el contacto físico, es decir que según esta política también los familiares de los reclusos deben ser castigados. La finalidad de la cárcel en Santa Fe aparece reducida al encierro, al aislamiento, a la punición omnipresente, al estilo de los viejos regímenes que agravaban las condiciones de detención cuando se cumplía el aniversario del delito cometido.

No faltan razones para intervenir en las cárceles provinciales. La que se alega como prioritaria es la necesidad de interrumpir el circuito delictivo tramado con la calle. Pero la modalidad vuelve a poner el foco exclusivamente en los reclusos, como si estuvieran solos en los penales. La cárcel para presos de alto perfil tiene previsto un sistema de cámaras de vigilancia, otro de apoyo para investigaciones, otro de inhibición de señales, otro con escáneres para el ingreso, pero el equipamiento tecnológico no anula el factor humano como se vio en la cárcel de Las Flores: las cámaras de vigilancia no funcionaban precisamente en el pabellón donde había droga y armas escondidas, por lo que fue removida la cúpula del Servicio Penitenciario.

La marca Rosario que promovieron las administraciones del Frente Progresista terminó absorbida por la violencia y las bandas criminales. A la altura de Medellín, Sinaloa, Ciudad Juárez y cualquier otro icono de violencia extrema, fraguó una imagen que se impuso a otra completamente diferente y que también aportó un signo de reconocimiento: Rosario como ciudad integrada por el desarrollo urbano, la producción cultural y el sistema de salud.

En una entrevista a propósito del desplazamiento de la cultura por la violencia en Rosario, la socióloga Marisa Germain señaló que “la violencia de las bandas, del narco, y el imaginario de la ciudad progresista se conectan por vías que no son inmediatamente palpables y que tienen que ver con los circuitos del lavado de dinero”; los desarrollos inmobiliarios en barrios privados y frente al río “al mismo tiempo dan un estándar de vida y un perfil turístico a Rosario y aparecen ligados con negocios subterráneos y oscuros que la vuelven la ciudad que es”. En esa deriva, agregó Germain, “hay una encrucijada que parece repetirse: la ciudad tiene entretejido en su formato los negocios ocultos y cierto lujo que se manifiestan en grandes obras arquitectónicas y en una producción cultural que al mismo tiempo se nutren de las actividades económicas más oscuras”.

Ciudad de los crímenes, Chicago argentina, Rosario narco: como Jano, el dios bifronte de la mitología romana, la ciudad asocia dos rostros que parecen antagónicos y coexisten sin contemplarse. La persistencia del fenómeno y su reducción a interpretaciones maniqueas se implican mutuamente, y por eso se trata de ponerlo en el centro de la escena y debatir.

Presentación de “Rosario narco. El negocio del crimen organizado” el jueves 3 de abril a las 18.30 en Precioso Paraíso, el salón del Astengo, Mitre 748, Rosario. Con la participación de Arlen Buchara y Martín Stoianovich.

Autor