El martes amanecimos con Juan, mi hijo de cuatro meses, cantando que “el patriarcado se va a caer”. Le conté que ese día iba a ir a su primera marcha, a quiénes iba a ver, por qué nos íbamos a manifestar. Él, claro, me miraba, me manoteaba el pelo, los lentes y sonreía. Esa mañana se quedó con su abuela. Yo trabajé —por suerte desde casa, así que también di la teta, me saqué leche, hice mimos, busqué ropita porque empezó a hacer calor, me bañé y demás— y al mediodía lo llevamos a vacunar. La idea era hacer una siesta y arrancar apenas se despertara para la plaza San Martín, donde nos esperaban las tías, las abuelas y la tribu de mamás y bebés que también querían movilizarse por un mundo más pleno de derechos. La columna de puérperas que habíamos organizado prometía ir en llamas. Nos incendiaba, en la previa, una mezcla de cansancio, hormonas y haber descubierto que nada es suficiente cuando sos mamá. Y también que nadie —el Estado, los gobiernos, la sociedad— hace nada para que al menos la maternidad se acerque a ser más o menos suficiente y en menos soledad.

Pero mi bebé no se despertó a las 16.30, ni a las 17, ni a las 18. A lo sumo tomó algo de teta o controlaba que su mamá siguiera ahí, para seguir durmiendo. Teníamos una mamadera lista por si llegaba a quedarse con el papá pero yo sabía que no había otro lugar donde quería estar: acompañando a mi hijo después del cóctel de vacunas del día. Seguí entonces la marcha por WhatsApp. Entre las 17 y las 18 el celular me explotó de mensajes. “¿Dónde están?”, se preguntaban mis amigas. En Moreno y Córdoba algunas, otras frente al Museo de la Memoria, otras en el centro de la plaza. “Espérenme que ahí voy”, decían, y después “no las veo”, “no se muevan”, “ya llego”, “mucha genteeee”. Yo fui tantas veces a una de esas marchas que me imaginaba todo lo que pasaba. Cerraba los ojos y las veía: las columnas explotadas de gente, de pibas, de doñas, de niñas, de amigas, de novias, de besos, de tetas, de brillos. No es fácil olvidarse de las mareas feministas. Yo cerraba los ojos y lo sentía, lo olía, lo escuchaba, tal cual, igual que tantas veces, y a la vez sabía que hay algo en esa movilización que es intransferible. Hay que estar.

Mis amigas me llenaron el celular de fotos. Estaban todas. Yo las seguía con Juan en brazos, pasando el malestar, repitiendo como un mantra: “Tranqui chiquito, tranqui chiquito”. Nunca había estado tan cerca y a flor de piel de eso que es ceder para cuidar. Ese rol que nos impusieron y queremos que se reconozca. Mecía a mi bebé y pensaba en todas las que estaban también en sus casas. ¿Cómo es el Paro Internacional Feminista para las que elegimos no marchar? ¿Y para las que no podían elegir si marchar o no? ¿En cuántas casas había este martes mujeres cuidando y trabajando deseando estar en la calle (o durmiendo)? ¿Cómo hacen las que no pueden dejar una mamadera por las dudas porque no hay nadie más que cuide? ¿Se trata de perderse de cosas o resignificarlas? ¿Luchamos menos que las otras cuando hay otras prioridades? ¿Cuánto luchamos las que no marchamos?

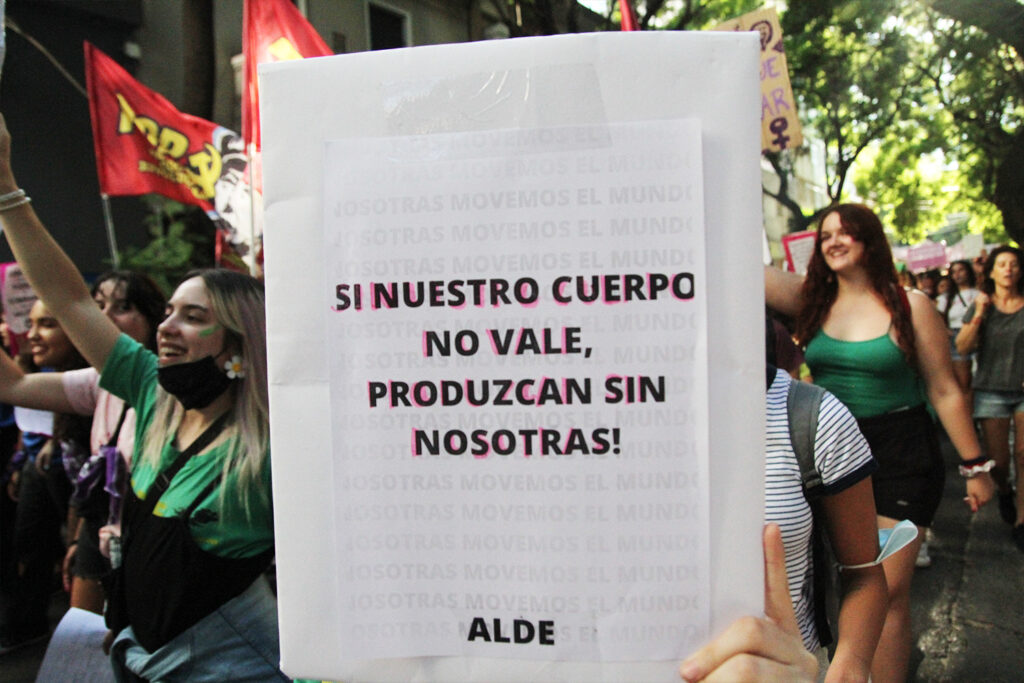

El feminismo que a mí me interpela es el que tiene a nuestros cuerpos como protagonistas en la escena pública y política. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries ponemos el cuerpo. Las violencias más crudas son sobre nuestros cuerpos y tal vez el más amplio de los aprendizajes de los últimos años es que sobre nuestros cuerpos decidimos nosotras. Las movilizaciones nos atraviesan por completo. Hacen temblar la tierra y, que valga la redundancia, nuestros cuerpos. Este 8 de marzo mi cuerpo fue mío, pero no tanto. Es un cuerpo tomado, a disposición para alimentar, acunar, consolar, jugar; como estuvo a disposición para gestar y parir. Y siempre cuidar. Mientras el mundo pasa y nos exige estar lindas, ser productivas y tener ganas de volver a ser reproductivas, estamos cuidando. Y esa no puede no ser una forma también de exigir más derechos, más políticas públicas, más lugar a nuestros deseos de libertad.