Es una tarde otoñal de 2016 y Dante Grela H. camina a través de ese particular campus universitario rosarino llamado “la Siberia”; recién ha concluido una clase de Composición y, cuaderno y lápiz en mano, se dirige hacia el bar de Psicología ubicado en esa misma vastedad. Pide café, abre el cuaderno y anota lo que corre por su mente: está componiendo una pieza musical. No escribe sobre un pentagrama: plasma ideas musicales con una grafía íntima sobre una hoja en blanco; son dibujos —más propios de un pintor o un dibujante que de un músico—, destellos, frutos y expresiones de aquellos pensamientos, y son la génesis de Cantos de Otoño, obra suya que sería estrenada en Bilbao en 2017. Cinco años después, hacia fines de 2021, Grela lleva su auto al service de Renault Minuto; “vuelva en una hora u hora y cuarto”, le sugieren los mecánicos. Se marcha entonces a un bar y otra vez, como aquel que practica una escritura inconsciente, deja correr su lápiz por otra hoja en blanco para sembrar la simiente de una obra para arpa y orquesta.

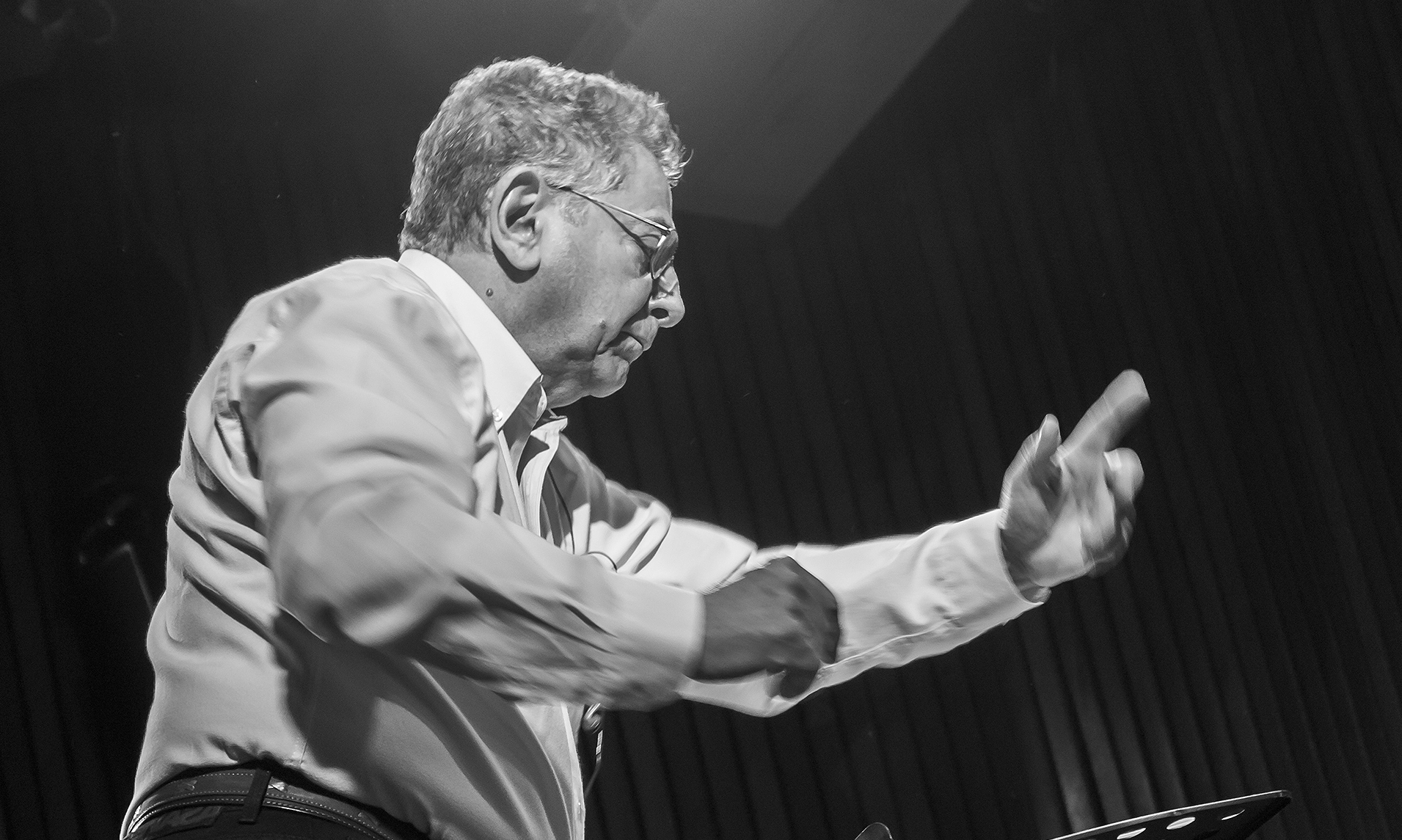

También en un bar y café de por medio, Dante Grela H. detalla a Suma Política esos dos momentos de su trabajo de compositor para responder la pregunta sobre cómo hace. Es allí —cuando este extraordinario artista comienza a hablar de su oficio, cuando da cuenta de los materiales con los que trabaja y los procedimientos a los que los somete— donde empieza a proyectarse el filme de su propia vida en la cual el pintor se confunde con el músico; donde éste, sabiendo apenas las razones, hace propias de su quehacer herramientas que devienen de las artes visuales.

Las explicaciones pueden ser obvias, o no: Dante Grela H. es hijo de los artistas visuales Juan Grela —figura relevante de la historia de la plástica argentina de todos los tiempos— y de Haydée Herrera. Pero papá y mamá no han interferido en el camino del niño Dante, que este 2022 cumplirá 81 años; apenas le han sugerido que haga la suya: “Posiblemente el arte que intentaba mi padre me haya influenciado inconscientemente, eso no lo sé. Sí sé que mi viejo me planteaba: vos no te preocupés mucho por ser famoso, ni ser artista, ni nada de eso; vos hacé tu trabajo todos los días; si hacés música, hacé música; el panadero hace pan y yo pinto cuadros. Esa era su posición y eso es lo que aprendí de mi viejo, lo que practiqué toda mi vida y sigo practicando. Si me tocan una obra o me invitan al estreno, bárbaro, pero eso puede suceder o no, no me preocupa; en cambio aquello otro sí es lo que yo necesito”, dice.

El diálogo entre Grela y Suma Política transcurre en el contexto de una feliz coincidencia: el Concejo Municipal de Rosario acaba de reconocerlo como Artista Distinguido de la Ciudad. Pocas veces como en esta ocasión es tan justo y meritorio un reconocimiento. Así lo entendió la concejala Susana Rueda (del bloque Rosario Progresista), autora del proyecto —que también acompañaron con su firma otros cinco ediles—, a partir de la iniciativa que en ese sentido tuvo el músico y escritor rosarino Marcelo Ajubita.

La nebulosa, el Génesis

Grela ahora sorbe su café y vuelve sobre el surgimiento de Cantos de Otoño en el bar de “la Siberia”: “Dejé correr la imaginación; en un papel fui anotando: se me ocurría un despelote de percusión y entonces dibujaba muchos puntitos, crucecitas; seguí y me vino una nube de pizzicatos, unas rayas y unas líneas de punto que después supe que sería la melodía… y dejé correr la cabeza y se terminó… O sea: es como hacer el diagrama de la idea general, la nebulosa, de lo que va a ser toda la pieza. Es como el boceto que realiza un pintor. Después, ya en el estudio, comienza otro trabajo sobre eso…”.

Se entusiasma y sigue hablando: “No te voy a dar una especie de fórmula única respecto de cómo trabajo en la composición, pero te diré algo que siempre planteo a los alumnos: tiene que haber dos componentes; por un lado, las ideas musicales, y después el trabajo más racional. Pero primero —recalca— las ideas musicales: que uno piense en sonidos; puede ser algo específico, una melodía o una determinada situación genérica (un ruidaje de percusión, un pizzicato de cuerdas o una melodía que queda sola, etcétera); desde hace treinta años más o menos he hecho muchas obras así, ¡y en un bar!”.

Grela remite a treinta años atrás para situar el momento en que empezó a componer así, pero acaso sean algunos más; quizás desde el inicio, desde la pieza que él considera como su Opus 1, el Trío para Violín, Violonchelo y Piano que en 1963 se interpretó en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”. Esa pieza la escribió durante su último año como alumno de la Escuela de Música de la entonces Universidad Nacional del Litoral, para la cátedra del padre Luis Ángel Machado (quien también había sido su profesor de Contrapunto, Armonía y Composición desde 1955 en Amigos del Arte). Ya en ese Opus 1 aparece algo más que una mezcla: está presente el Dante estudioso de los escritos académicos y también el Dante dispuesto a cuestionar, en la misma pieza, esa tradición. Así, aquel Trío… porta el dodecafonismo y está asentado sobre una forma tradicional (sonata, lied y fuga), pero ya en la fuga Grela incluye otras cosas que se alejan de las enseñanzas del cura Machado.

Nacido en el barrio rosarino de Alberdi en 1941, Dante Grela H. iniciaría desde entonces un camino como compositor difícil de documentar por lo prolífico. Pero su gran obra no son sólo sus composiciones: es un corpus que incluye, con igual peso y relevancia que aquellas, sus escritos, clases magistrales, conferencias, el trabajo cotidiano en las aulas y gabinetes, y la pasión por organizar ciclos de conciertos. Sólo si existiese un soporte capaz de contener todo eso (audible, además), se podría estar frente a la instancia de decir: “Esta es la obra completa de Dante Grela H.” (una pequeña muestra se puede ver acá).

Detrás de una quimera

Dante reflexiona sobre su historia como compositor, pero el rumbo que toman sus meditaciones lo impulsa a decir qué es la llamada música contemporánea, la pedagogía, el sentido del arte y cuándo un alumno debe dejar de serlo.

—¿Qué te sucede cuando escuchás obras que compusiste hace cuarenta o cincuenta años?

—Siento que es algo mío. No reniego de ninguna pieza que compuse. En realidad, un compositor escribe una sola obra y toda su vida va detrás de una imagen ideal, la va buscando. Así es. Y eso te lleva a que cuando escribiste una obra después vayas a componer otra, porque no lograste esa imagen ideal. Eso te lleva a que compongas siempre. Si lograras esa imagen ideal, ya no lo harías más. Siempre hay algo que está más allá, que quiero alcanzar y no puedo, entonces sigo buscando: el Trío… de 1963 es parte de eso. Y noto allí ciertos gestos musicales que se han mantenido a lo largo del tiempo de alguna manera, si bien he ido variando de técnicas… porque en un momento descubrí la música aleatoria y me metí con las formas móviles y en el 70 y pico también escribí una obra aleatoria para piano, donde me influenció la Pieza Once de (Karlheinz) Stockhausen.

—Siempre buscaste una voz propia, aún al amparo de los grandes maestros que te enseñaron…

—Sí, en 1963 empecé a estudiar con Francisco Kröpfl y descubrí cosas de la segunda mitad del siglo XX. Ahí me enteré que existían (Edgar) Varèse, (John) Cage y Stockhousen. Kröpfl me abrió los ojos a la segunda mitad del siglo XX, pero muy direccionado a su estética, que era muy bouleziana. Tengo obras escritas en esa estética, pero ya entonces me interesaban otras cosas… Le preguntaba a él cuándo podríamos empezar a trabajar esas otras cosas y él me decía: ya las vamos a hacer… Entonces empecé a hacerlo por mi cuenta. Y ya en el mentado Trío… incluí una polimetría.

—¿Qué decís si alguien te pide que definas la música contemporánea?

—Hay música, más que música contemporánea. Cada época y lugar da para una expresión que va cambiando. No es lo mismo si yo hubiese nacido en la primera mitad del siglo XX o del XIX o ahora, y si hubiese nacido aquí o en Hong Kong. Música contemporánea es la música de la época en que vivimos. Yo y mis vecinos y todos los que hacemos música somos compositores contemporáneos.

—Pero en el ámbito de la música académica prevalece el peso de la tradición…

—Hay una especie de mito: se sigue rindiendo culto al pasado eternamente. ¿Vos ves lo que son los programas de las orquestas sinfónicas, no sólo aquí, sino en todo el mundo, pero más en nuestros países latinoamericanos? Ahí te das cuenta de eso… Es un problema social muy interesante. Hay un alto grado de desconocimiento de la música que se produce en la época en que vivimos. Estamos desfasados. Ocurre esto particularmente en la música, no así en otras artes. En artes visuales, por ejemplo, y esto lo conozco por mi viejo, en una galería no se hace una exposición con obras de Miguel Ángel o El Greco, sino de pintores contemporáneos. Lo otro está en un museo. Esto es para estudiarlo desde la sociología musical: aquí el 90 por ciento de los conciertos “son museo” y queda un 10 para la música contemporánea, como si fuera la cosa extraña, experimental.

—Es también una opción que toman los intérpretes…

—Es muy curioso, porque a veces veo intérpretes con un pensamiento político muy de avanzada, y reivindicando a Latinoamérica y otras cosas, y viven tocando en sus conciertos la sonata de Liszt o la última de Beethoven. ¿Y los compositores latinoamericanos, no sólo contemporáneos sino de cualquier época?, ¿quién los toca? Hay un divorcio total entre posicionamientos teóricos y/o políticos musicales y lo que se está haciendo… Además tenemos otro fenómeno: las músicas masivas, que han tapado todo lo otro; incluso el jazz ha pasado al mismo rubro que la música académica contemporánea. Estamos tapados por un lado por lo masivo y, por otro, por aquellos que hacen lo mismo que uno pero están ligados al pasado terriblemente; no sé qué pasará en el futuro…

—¿Pensás que la música debe cumplir una función social?

—Me interesa hacer música no para entendidos, no escribo para músicos; claro que para mí la música cumple una función social; si no, no entiendo por qué se hace. Me interesa que al oyente le atraiga escuchar lo que hice y que le deje algo o le pase algo. Encuentro que en la segunda mitad del siglo XX muchos compositores muy conocidos estuvieron en una onda donde el intelectualismo dominó al pensamiento musical que sale de adentro, llamale inspiración o lo que sea. Y esos compositores terminaron enrolados en ismos. Es música para intelectuales, el pensamiento de Cage y mucha gente que deriva de allí… A mí Cage me gusta más como pensador que como compositor. Me interesa que toda esa exploración sonora del timbre y del espacio esté en función de una idea expresiva.

—Dijiste antes que mientras estudiabas con Kröpfl también empezabas a hacer cosas por tu propia cuenta, ¿cómo es eso? ¿qué le podrías decir a tus alumnos al respecto?

—Considero que es muy importante desarrollar a través del proceso de aprendizaje un oficio sólido: un oficio que te permita dar técnicamente una salida, escrita, llevada al papel, a las ideas que vos tenés en tu cabeza. Para que las traslades lo más fielmente posible, para que sean transmisibles a otra persona. Eso es el oficio, la cocina, pero detrás de eso están las ideas. A través del aprendizaje de la composición tenemos que ir ampliando ese campo de ideas, de manera que haya un enriquecimiento. Ambas cosas, el oficio y las ideas, se tienen que ir interrelacionando. A medida que el oficio es mejor, surgen otras ideas. Cuando uno piensa, su campo de imaginación musical se va ampliando, hay una retroalimentación. Hay que aprender un oficio lo mejor posible, pero la imaginación musical tiene que funcionar; si esto no funciona, no va… Por ahí tenemos monstruitos perfectos, todo funciona, pero ¿y la música?”.

—Lo tuyo como alumno me resulta sorprendente: estudiaste unos años con el padre Machado, luego con Washington Castro, Kröpfl y nadie más…

—Así es. Estudié con Kropfl del 63 al 67. En 1967 tenía 26 años y desde entonces no tomé clases con nadie más. A ver: me gusta saber que un alumno está encontrando su camino a través del trabajo que está haciendo conmigo y entonces quiero que en el momento en que él mismo se dé cuenta que lo encontró, porque yo no se lo voy a decir, siga caminando solo. Es como la historia de padres e hijos. En determinado momento ese alumno tiene que volar solo. Uno le va a dar herramientas, pero en algún momento esa persona se tiene que desprender. Veo gente amiga que pasa más de cincuenta años estudiando. Los respeto, pero pienso distinto. Me hace bien ser así y que los otros también hagan lo mismo: que corten el cordón umbilical, me molesta un poco aquel que no quiere dejar nunca de ser alumno.

Padres e hijos

Hacia fines de 1992, Juan Grela y su hijo Dante caminan por las salas del Museo Castagnino de Rosario. Juan tiene entonces 78 años y una idea en mente: cuando cumpla 80 mostrar el arte suyo y el de su hijo en una exposición conjunta. Recorren instalaciones y Dante ya piensa cómo y dónde ubicar los parlantes para emitir la música electroacústica que compondrá. La iniciativa se frustra: Juan muere ese mismo año.

Veintidós años después, en 2014, una pintora rosarina invita a Dante a dar una conferencia en el Espacio Cultural Universitario de Rosario acerca de las relaciones entre música y artes visuales. Grela toma para su exposición, que dura tres horas, una serie de términos de la música que derivan de las artes visuales, como cromatismo, textura o línea. Pero tiene una ocurrencia: explica eso a su auditorio a partir de ejemplos presentes en obras visuales de su padre y de su madre, y da cuenta de cómo esos conceptos, después, se trasladaron a obras musicales suyas. En 2019, otra vez en el Museo Castagnino, es comisionado para componer una pieza inspirada en obras de su padre. Elige la obra “JNUM LLHF” (Juan Grela había tomado por costumbre titular sus obras con letras que conjugaba, quizás, al azar). Dante dirige en la ocasión un sofisticado ensamble.

En estas dos acciones, que incluyeron una exploración y una composición, Dante Grela H. descubrió otra vez cómo ambos oficios, el de pintor y el de músico, dialogan en su historia personal. Contemporáneo de su mundo, Dante Grela H. es un artista visual en el universo de la música; un pintor camuflado que escucha los sonidos de algunos colores y que ha logrado ver cómo suena —en sus dibujos de cuaderno, en la tarde de un bar— el mundo de todas las cosas.

Nota relacionada

Autor

-

Músico, periodista y gestor cultural. Licenciado en Comunicación Social por la UNR. Fue editor de las revistas de periodismo cultural Lucera y Vasto Mundo.

Ver todas las entradas