En la esquina de Presidente Quintana y Grandoli hay un operativo de control de la Gendarmería. Con armas a la vista, como un ejército de ocupación, los efectivos interrumpen el paso de los vehículos en ambos carriles de la avenida y visualizan a sus ocupantes. El despliegue, sin embargo, no parece impresionar a la gente de esa zona del barrio Tablada. “Vienen para caretear”, dice una vecina, cuando le pregunto si se trata de un procedimiento de rutina.

El Informe anual sobre homicidios en Santa Fe del Ministerio de Seguridad localizó en Tablada uno de “los territorios con más acumulación de casos” en Rosario durante el año pasado. La estadística no descubre nada nuevo: en todo caso confirma un problema crónico que socava sin pausa las condiciones de vida de los vecinos. Mientras los gobiernos provinciales se suceden y la situación empeora, instituciones y organizaciones barriales trabajan contra la violencia desde la educación, la acción vecinal y la concientización sobre derechos.

“Las situaciones de conflicto nos atraviesan como en cualquier lugar de la ciudad. Se sabe, son cuestiones cruzadas por el narcotráfico”, dice Silvia Gergolet, presidenta de la Asociación Vecinal Rosario Sudeste (Avrose). “Lo que ha cambiado son las maneras de ejercer la violencia y la propia vigilancia. La policía no sale de las comisarías, los territorios siguen liberados”, agrega la vecinalista.

Hacer una denuncia ante la policía se transformó en una formalidad sin consecuencias, un gesto vacío por la falta de respuestas. “Antes un vecino que detectaba a un delincuente podía ir a la comisaría como un lugar de referencia para solucionar un conflicto o un problema de inseguridad. Hoy eso no pasa”, destaca Gergolet, que lleva más de treinta años de trabajo en el barrio.

Por la noche, cuando se escuchan bombas de estruendo o hay fuegos artificiales, los vecinos de Tablada saben en qué lugares está habilitada la venta de drogas. Después de las 20, los sonidos de las balas son habituales y las actividades se ajustan a esos horarios: la calle deja de ser un espacio público para convertirse en un territorio bajo control narco.

Los vecinos tienen un sexto sentido ante la amenaza cotidiana. “Acá se identifica cuando el ambiente está raro. Hay motos que pasan rápido, se escuchan algunos tiros. Generalmente tiene que ver con una venganza en marcha; en los días previos ya se empieza a notar el movimiento”, dice Norma Lanciotti, profesora e integrante de la mesa coordinadora del Bachillerato Popular Tablada.

El asesinato de Alexis Oscar González, un vecino de 19 años que había cursado parte del bachillerato y dejó la escuela durante la pandemia, fue precedido por esos signos. “Habíamos avisado a la policía —recuerda Lanciotti—. No esperábamos que resolvieran el problema pero sí, por lo menos, que hicieran alguna prevención porque algo se veía venir. No nos prestaron atención. Una noche estábamos dando clases y empezó un tiroteo en la puerta: mataron a Alexis e hirieron a otro chico, delante de los profesores y de los estudiantes”.

La policía recién llegó después del crimen, que ocurrió el 25 de agosto del año pasado. No respondía al pedido de la comunidad sino a la repercusión de los hechos en los medios. “A partir de ese momento empezaron a pasar todos los días a la misma hora para que firmáramos una planilla donde constaba que habían estado en el barrio. Una cosa absurda, estaban cinco minutos y se iban”, dice Lanciotti, profesora en el Bachi —como le dicen— de la materia Territorio, Educación y Política.

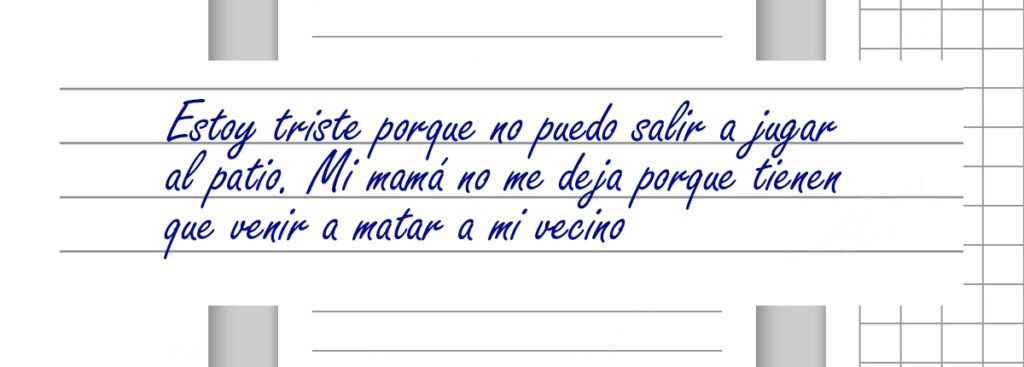

El vacío que deja el Estado hace también que las formas de hablar sobre la violencia sean las más inesperadas. Durante un taller de vecinalismo infantil con alumnos de segundo grado Silvia Gergolet propuso a los chicos que escribieran sus reclamos para llevarlos al Centro Municipal de Distrito: “Una nena de 7 años puso: Estoy triste porque no puedo salir a jugar al patio. Mi mamá no me deja porque tienen que venir a matar a mi vecino… Le pregunté qué pasaba y dijo que el vecino había matado a otra persona y entonces esperaban que fueran por él. Y efectivamente después fueron a la casa y lo mataron, un 23 de enero”.

Carlos Nuñez se crió en los monoblocks de Grandoli y Ayolas, se mudó más tarde fuera del barrio y volvió después de la crisis de 2001, cuando empezó a proyectar la Biblioteca Pocho Lepratti junto con Rubén Naranjo. “El problema es grave por los tiroteos, la cosa narco y la violencia institucional que también hay —dice—. Eso pasa y es cierto, pero de lo que nunca se habla es del nivel de violencia que tiene una desigualdad social excluyente que se mantiene en el tiempo. Hay familias que no tuvieron un empleo en el transcurso de tres generaciones y que sobreviven con changas. Violencia también es hacer oídos sordos a los reclamos por una vida más digna”.

Construcciones y destrucciones

Silvia Gergolet vive en barrio Tablada desde 1979, el mismo año de la fundación de Avrose por iniciativa de un grupo de vecinos de la calle Beruti, preocupados por mejorar el entorno de la barranca sobre el río, asfaltar las calles y lograr que Tablada tuviera más líneas de colectivos. “Desde entonces a la fecha no hay una sola obra o servicio público en el barrio que no haya pasado por una gestión de la vecinal”, destaca.

En ese período, “el gran momento con la obra pública y de calidad de servicios estuvo con la intendencia de Lifschitz; el primer mandato de Fein mantuvo esa gestión pero en el segundo se vio la falta de respuestas ante reclamos que ya son cosas adeudadas desde hace años”. La vecinal se plantea con un sentido de planificación: “tenemos una mirada global sobre el territorio y trabajamos sobre los problemas de la jurisdicción”.

Gergolet preside Avrose desde 1998. “No es que me quiera perpetuar, como algunos en el poder —aclara—, pero nadie disputa ese cargo y es difícil incorporar gente joven por el tipo de gestión que tenemos”. Entre tantas iniciativas, Avrose tiene una publicación propia: Ecos de Tablada, periódico bimestral que comenzó a editarse en 1996 para informar sobre la propia actividad y la actualidad del barrio.

Los problemas de seguridad encabezan el temario en las reuniones de las instituciones del barrio. “Hoy está muy difícil poner la cara. No hay un límite mínimo para la violencia: salen a matar. Tampoco queda como un problema entre las bandas, te puede pasar si vas caminando por la calle”, dice Gergolet.

El 6 de mayo, la pareja formada por Rodrigo Morera, de 27 años, y Ainará Altamirano, de 25, y la hija de ambos, Auriazul, de 6, fueron asesinados frente a la casa de Garibaldi 57 por un grupo de cuatro sicarios que los confundió con otras personas y efectuó alrededor de cuarenta disparos. Rodrigo Morera “trabajaba nueve, diez, once horas por día en un taller de motos de calle Francia”, contó su padre, a quien iban a visitar, en una entrevista por televisión. No hay lugares ni horas equivocadas: el límite entre zonas seguras y zonas conflictivas se desdibuja porque la violencia puede desencadenarse en cualquier espacio y en cualquier momento.

La falta de vivienda y de trabajo “son estructurales” en amplios sectores “que no tienen la experiencia de un empleo formal como valor y como recurso de integración social”, dice Gergolet. “Una vez me tocó asistir a una actividad escolar donde una maestra le pidió a los alumnos de su grado que escribieran sobre el trabajo de sus padres —agrega la vecinalista—. Era una tarea por el día del trabajador. Cuando leyeron las redacciones, en la dirección de la escuela, vieron que no había una sola ocupación que no tuviera que ver con el delito; hasta la del policía, porque se dedicaba a cobrar coimas”.

La coyuntura agrega más dificultades a la tarea de las instituciones: “hay una situación que nos impulsa a sacar todos los días el agua que está entrando en el barco”, dice Carlos Nuñez en relación a una olla comunitaria que recibe una demanda creciente. “Pero de parte nuestra la cuestión es seguir, apostar a construir espacios de mayor igualdad” y también revalorar el esfuerzo propio. La Biblioteca Pocho Lepratti (Chacabuco 3085) cumplirá veinte años en octubre y los festejos, en preparación, incluyen una canción de creación colectiva grabada por Sandra Corizzo. “Tener las puertas abiertas de lunes a sábado desde hace tanto tiempo genera un reconocimiento a partir del encuentro con el otro —señala Nuñez—. Es lo que llamamos trabajo de hormiga. Las satisfacciones más grandes aparecen cuando pibes que venían a los 6 o 7 años a los talleres de apoyo escolar vuelven con sus hermanos menores o con sus hijos. También está el dolor por lo que no pudimos hacer y por los que cayeron como víctimas de balaceras o de violencia institucional”.

La inseguridad es enfrentada a través de los vínculos que se traman en el tejido desgarrado por la violencia. “La mayor parte de nuestros estudiantes han perdido amigos: o los mata la policía o los matan las bandas narco. Eso es lo cotidiano”, dice Norma Lanciotti. El asesinato de Alexis González “fue un golpe muy fuerte” pero a partir de la conmoción hubo un proceso de sobreponerse al abatimiento. “Después de la muerte se empezaron a juntar pibes en la puerta y un día nos pintaron el frente. Hablamos con ellos y se propuso hacer un mural para recuperar la memoria de Alexis. Lo entendimos así: el Bachi era un lugar del barrio donde ellos se sentían habilitados a expresar su dolor. Fue un momento emotivo en el sentido de decir que no podíamos resolver el caso pero teníamos una forma de compartir el dolor y un espacio donde recordarlo y pensar en lo que pasa”.

En las escuelas “la preocupación de los docentes está en los alumnos que se convierten en soldaditos”, dice Gergolet, y también en promover la reflexión contra la naturalización de la violencia. En una visita a la escuela secundaria “Sonia González”, de Ayolas y Grandoli, las vecinales Avrose y 22 de Julio se encontraron así con alumnos de las cátedras de Construcción Ciudadana y Derechos y Construcción Ciudadana y Participación, de cuarto y quinto año, “y se notaban el estímulo de los profesores y las ganas de los chicos de aprender, de participar y de preguntar a partir de las necesidades propias del barrio, desde transitar las calles hasta generar los espacios de encuentro”.

En su último número, entre otros contenidos, Ecos de Tablada incluye artículos sobre la declaración de la Biblioteca “Constancio C. Vigil” como sitio de memoria, la inauguración de una escultura dedicada al Trinche Carlovich en Garay 437 y la actividad de la Asociación Civil Alas para Crecer (Ayacucho y Saavedra), donde funciona un comedor y se inauguró la primera Casa Barrial LGTBIQ+. “Tablada se construyó sobre la base de la solidaridad”, enfatiza Gergolet, y esa marca de los orígenes “se potenció en la pandemia, porque se involucraron las escuelas, los comedores, los vecinos: cada uno hizo cosas propias y abrió sus espacios para otros”. El encuentro “dejó un germen” y una red de comunicación entre las organizaciones del barrio que ahora se proyecta en un evento en el Parque Italia para celebrar el día de las infancias.

Contra la violencia

El Bachillerato Popular Tablada surgió de un trabajo previo del Movimiento 26 de Junio en el barrio y en Villa Moreno. Contar con una escuela secundaria y prevenir la violencia de género aparecían como demandas en las primeras reuniones. Después del triple crimen del 1° de enero de 2012, en el que fueron asesinados Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, “se empieza a activar la idea de cómo responder a la violencia desde un lugar distinto”, cuenta Norma Lanciotti.

La construcción de ese lugar comenzó en 2013 con la adquisición de un terreno en Spiro y Tafí, a la vuelta de donde encontré a la Gendarmería haciendo acto de presencia. En la planta baja edificaron el aula que actualmente ocupa segundo año, la cocina, los baños y la oficina donde funciona El semillero, un espacio de atención y asesoramiento sobre violencia de género en el que psicólogas y trabajadoras sociales atienden y asesoran a estudiantes y vecinos sobre situaciones de violencia de género y conflictos barriales; en la planta alta se agregaron en 2016 otros dos salones, para primero y tercer año, amplios y luminosos.

El Bachillerato “es un proyecto estratégico de Ciudad Futura” y a la vez un espacio autónomo que a diferencia de la escuela tradicional se organiza de manera horizontal. Hay asambleas generales donde la comunidad toma decisiones, asambleas de profesores y una mesa coordinadora de ingreso voluntario.

Los estudiantes no solo egresan con el título secundario: “Hay una transformación que se da en el medio, un saber que se aprende en la práctica de un trabajo colectivo”, destaca Lanciotti. Un registro de ese proceso es la reciente incorporación de graduados —o graduadas, ya que son mujeres— al CAC, la Casa de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria, espacio pensado “para construir prácticas de organización, de lucha, de adquisición de derechos con otros”.

El horario de clase es de 18 a 21 y los alumnos, en su mayoría jóvenes, pueden asistir con sus hijos, una facilidad pensada por la situación de las mujeres. “Este año fue atípico, tuvimos más deserciones. En esos casos nosotros llamamos a los estudiantes, los entrevistamos, vamos a la casa. Pero no podemos suplantar lo que los otros pueden hacer. La vida se hizo más difícil y se posterga lo que tiene que ver con una realización a mediano plazo, como terminar la escuela”, dice Lanciotti.

Corina Espinosa, militante barrial de Ciudad Futura, destaca el incremento de la violencia “apenas empezamos la pandemia; el barrio ya no fue lo mismo de antes”. Las balaceras y los crímenes aumentan y decrecen según factores variables y poco previsibles. Nacida y criada en el barrio, Espinosa vio mudarse a sus hermanas pero ella no podría vivir en otra parte de la ciudad por más que “ahora la situación está más pesada, la Gendarmería no aparece cuando se la necesita” y las precauciones recortan la vida al aire libre: salir acompañada, no permanecer demasiado tiempo en la puerta de calle, evitar la noche.

El Bachillerato colabora con comedores y mantiene un vínculo con una iglesia evangélica vecina. Son lazos que surgieron, también, sobre el espacio devastado que deja la violencia: la muerte de un joven, Ulises, que había dejado de ser soldadito para asistir a la iglesia. “Pero cada cimbronazo nos cuesta —advierte Lanciotti—. Después pasan semanas en las que nadie quiere venir. Nosotros hablamos con los alumnos sobre el miedo, porque hay razones para tener miedo, y sobre los orígenes políticos y económicos de la violencia narco”. Ciudad del boom ciudad del bang!, el documental del Club de Investigaciones Urbanas que ya en 2013 asoció el delito organizado con circuitos de la economía legal, es un recurso pedagógico.

La pandemia marca un hito en la historia reciente y sus efectos todavía no terminaron de impactar. “Mucha gente se quedó sin trabajo”, dice Corina Espinosa. A ese problema se suma una especie de desmoralización que señala Norma Lanciotti: “Hace unos años era más fácil trabajar en una movilización y reclamar por derechos. Las personas están más descreídas, más individualistas, más irascibles y sobre todo más desconfiadas en relación al otro. Hay una idea de que todo es un desastre y de que no se puede hacer nada”.

Carlos Nuñez coincide en ese diagnóstico: “Hace veinte años, cuando empezamos con la Biblioteca, el contexto era otro. No lo veo parecido al actual. Después de 2001 había mucho interés por participar en acciones grupales y también había mucha experiencia previa de organización, de lucha cultural y social, acumulada en lo que fue enfrentar las políticas del menemismo. Hoy es necesario reconstruir esa experiencia”.

El vicepresidente de la Biblioteca Pocho Lepratti destaca que “estamos dañados por el sálvese quien pueda de la forma que sea”, pero al mismo tiempo “se siguen creando cosas” y el antecedente histórico contiene una enseñanza: “algo necesario de retomar de la crisis de 2001 es que la voluntad no sea solamente para la acción sino también para la reflexión, para pensar por qué hacemos lo que hacemos, dónde queremos ir, cómo nos podemos juntar, cómo pensamos la sociedad actual”.

Nuñez menciona FM La Hormiga, la radio comunitaria que tiene su antena instalada en la terraza de la Biblioteca Vigil y una escuela popular de género y diversidad desarrollada en la Pocho Lepratti a partir de un convenio con el Ministerio de la Mujer. “Es necesario restablecer el lazo social, que vuelva a haber una afiliación con las instituciones del barrio, y que las organizaciones no tengan un límite en lo que hacen por sí mismas sino que se encuentren con otras”, dice.

“Cuando hablamos de ausencia del Estado no hablamos solamente de la ausencia policial”, aclara Norma Lanciotti. Como el centro de salud provincial de Güiraldes y Tafí, el único en el barrio, está en medio de reformas, “se armó una movida en la plaza del tanque para reclamar otro lugar de atención y a partir de entonces la provincia instaló un container, que no es lo mejor pero por lo menos hay médicos y médicas todos los días”.

Pero lo que es noticia en Tablada son los crímenes y los tiroteos. Y esos episodios se repiten: en el atardecer del jueves 7 Elvira Toledo, de 27 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo de Garibaldi al 200; en la madrugada del domingo 10 Vanesa Arredondo, de 39 años, murió baleada en Ameghino y Necochea. La discusión política sobre la seguridad en Santa Fe parece dejar en segundo plano cualquier otro reclamo, como si se tratara exclusivamente de un problema de gestión policial y la violencia, así, recicla sus condiciones de producción.

“Todo se sabe en el barrio”, dice la vecina en la esquina de Presidente Quintana y Grandoli, en relación a los enfrentamientos entre bandas y los lugares de venta de drogas. “Pero no queremos saber tanto”, agrega. Media hora después, cuando paso de vuelta, la Gendarmería ya se retiró del lugar.

Autor